Sozialbanditentum: «Es muss nicht immer Forelle in Champagnersauce sein»

aus WOZ - die Wochenzeitung

Mit seiner Bande überfiel der Anarchist Jacques Fasel in den Siebzigern Poststellen und Geldtransporter in der Romandie, mit der Beute finanzierten sie autonome Projekte. Ein Film stellt nun sein Handeln jenem junger Aktivistinnen gegenüber. Ein Gespräch über die Revolution als Prozess, den Wald als Rückzugsort – und Technologie als Waffe.

Von Anna Jikhareva, Ayse Turcan (Interview) und Ursula Häne (Porträtfoto)

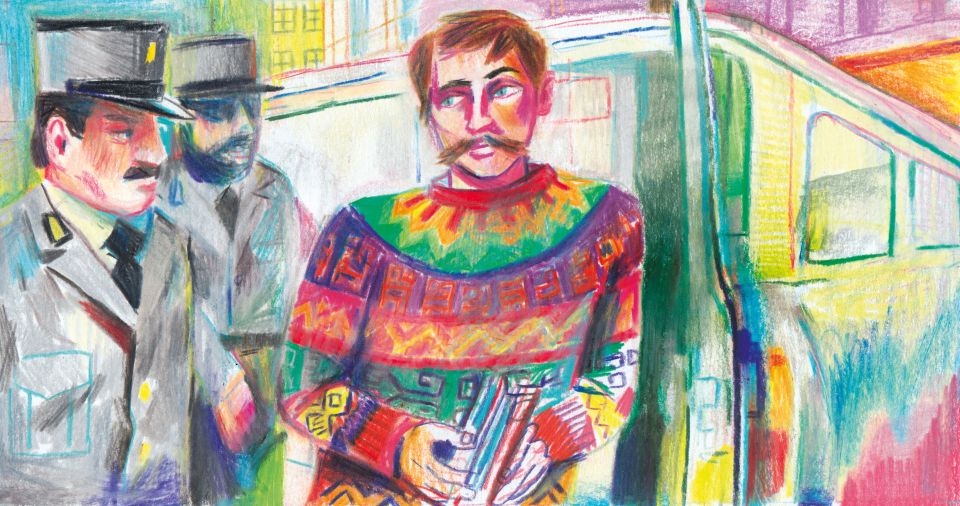

Jacques Fasel 1985 beim Prozess in Fribourg. Illustration: Luigi Olivadoti

Jacques Fasel 1985 beim Prozess in Fribourg. Illustration: Luigi Olivadoti

Als wir eintreten, steht Jacques Fasel schon mit einem Pastis in der Hand plaudernd am Tresen. Dass das Treffen mit ihm im selbstverwalteten Kulturzentrum Espace Noir in Saint-Imier stattfindet, hat viel mit der Geschichte des Ortes zu tun. Das verschlafene jurassische Städtchen ist so etwas wie die Wiege des Anarchismus: Vor über 150 Jahren wurde hier die Antiautoritäre Internationale ausgerufen. Geblieben ist davon immerhin die anarchistische Beiz an der Hauptstrasse.

Auch Fasel, 72 Jahre alt, hat gleich mehrere Verbindungen hierher: ideologische, weil er sich selbst als Anarchist begreift. Und persönliche, weil er hier 1991 einen Job als Koch bekam. Er habe sich zu der Zeit noch in Halbfreiheit befunden, erzählt er gleich zu Beginn. «Ich arbeitete tagsüber in der Küche und musste jeden Abend zurück ins Gefängnis von La Chaux-de-Fonds.»

Frage: WOZ: Jacques Fasel, Sie sind ausgebildeter Koch, haben abgesehen vom «Espace Noir» etwa auch in einer Herberge unten am Doubs gearbeitet. Haben Sie ein Lieblingsrezept für grosse Gruppen?

Antwort: Jacques Fasel: Wenn ich mit Freund:innen unterwegs war, liebten sie es, wenn ich ihnen Forelle in Champagnersauce kochte.

Frage: Wir fragen deshalb, weil Essen und Trinken bei Ihnen immer wieder eine wichtige Rolle spielt: In Ihrem Buch «Droit de révolte» aus dem Jahr 1987 wird in Bistros konspiriert, gespeist und Wein getrunken. Beginnt das gute Leben mit gutem Essen?

Antwort: Gutes Essen ist Teil des guten Lebens. Aber es muss nicht immer die Champagnerforelle sein, nicht unbedingt ein Luxusessen. Wichtig ist, dass es – wenn möglich – kollektiv hergestellt wird und es gesellig ist. Ich habe immer auch klassische Gerichte gekocht mit Rezepten meiner Mutter, meiner Grossmutter, meiner Tanten. Gemüsesuppe, Gratin dauphinois, Rösti. Volksküche halt.

Frage: In der Deutschschweiz kennt man den Bankräuber Walter Stürm, in der Romandie Ihre «Bande à Fasel». Sie waren gewissermassen das welsche, politischere Pendant zu ihm, oder?

Antwort: Das würde ich so nicht sagen. Walter Stürms Eltern waren reich, glaube ich. Aber was solls, er war ein Sozialbandit wie ich – und ich masse mir nicht an, zu behaupten, ich sei politischer als er.

«Zu anderen sozialen Bewegungen hatten wir nur punktuell Kontakt. Eigentlich waren wir isoliert – wie Pilze, die an einem Ort wachsen, an dem es keine Pilze gibt»: Jacques Fasel im «Espace Noir» in Saint-Imier.

«Zu anderen sozialen Bewegungen hatten wir nur punktuell Kontakt. Eigentlich waren wir isoliert – wie Pilze, die an einem Ort wachsen, an dem es keine Pilze gibt»: Jacques Fasel im «Espace Noir» in Saint-Imier.

Frage: Wieso wurde die Gruppe, mit der Sie Ihre Überfälle ausführten, eigentlich nach Ihnen benannt?

Antwort: Den Namen «Bande à Fasel» hat ein Freiburger Journalist erfunden, der erfahren hatte, dass wir den Reichen das Geld wegnahmen. Meinen Namen trägt die Gruppe, weil er in den Medien zuerst aufgetaucht war, «Fasel-Bande» besser klang als «eine anarchistische Bande». Der Journalist war es auch, der mich «Robin des Bolzes» taufte: weil ich aus dem Kanton Freiburg stamme und es in der Stadt Fribourg das Viertel Les Bolzes gibt. Ich war damit nicht zufrieden, der Titel ist zu romantisch. Und er suggeriert eine Tätigkeit im Wald, dabei waren wir auch in der Stadt aktiv. Beides sind Wortschöpfungen der bürgerlichen Medien, die ihre Zeitungen und Sendungen verkaufen wollen.

Frage: Ihren Anfang nahm die Geschichte der Bande im Gefängnis von Bellechasse im Kanton Freiburg, wo Sie Ihren Mitstreiter Daniel Bloch kennenlernten.

Antwort: Ja, wir waren beide wegen der militärischen Repression dort. Daniel war bereits im Militär gewesen und hatte sich geweigert, eine Beförderung zu akzeptieren. Ich hatte mich geweigert, überhaupt den Wehrdienst anzutreten.

Frage: 1977 wurden Sie wegen Fahnenflucht zu achtzehn Monaten Haft verurteilt. Beschlossen Bloch und Sie im Gefängnis, zusammenzuspannen?

Antwort: Ja, wir haben dort unsere Strategie entwickelt: Geld zu beschaffen, um Gegeninformation und -bildung zu finanzieren. Das war unser erstes Ziel. Das zweite wäre gewesen, die Bevölkerung für kollektiven antikapitalistischen Ungehorsam zu sensibilisieren. Verwirklichen konnten wir beide nicht. Wir haben zwar durchaus einige Strukturen finanzieren können, wurden aber schliesslich immer entdeckt, isoliert – und zu Medienobjekten: Man sah in uns entweder Helden oder Arschlöcher.

Frage: War es nicht ein Widerspruch, nach einer Haftstrafe wegen Wehrdienstverweigerung selbst zur Waffe zu greifen?

Antwort: Es mag widersprüchlich klingen, ist es aber nicht. Daniel lernte im Militär, Menschen mit allen möglichen Waffen zu töten – für ihn war ihr Einsatz daher ohnehin kein Widerspruch. Und ich habe den Wehrdienst nicht deshalb verweigert, weil ich gegen Waffen war, sondern weil der Wehrdienst ein Diktat ist. Damals war er noch sehr eng mit der Kirche verbunden, heute mit dem Kapitalismus: Militär und Polizei sind dessen bewaffneter Arm.

Geprägt hat den Begriff «Sozialbandit» 1969 der marxistische Historiker Eric Hobsbawm. In seinem Buch «Die Banditen» befasst er sich mit jener Art Räuber, die nach Ansicht der öffentlichen Meinung keine gemeinen Verbrecher sind, denen es nicht darum geht, sich selbst zu bereichern: den Robin Hoods, den Anwälten der Armen im Kampf um eine höhere Gerechtigkeit.

Am 2. Oktober 1978 verübte die Fasel-Bande im Kanton Freiburg ihren ersten Coup: Sie griff einen Geldtransporter an, erbeutete aber nur etwas mehr als 1000 Franken. Beim Überfall wurde ein Sicherheitsmann erschossen, ein Mitglied der Gruppe nahm sich im Gefängnis nachher das Leben. Nur wenige Tage später raubten Fasel und seine Komplizen das Postamt von La Coudre in Neuenburg aus und erbeuteten über 50 000 Franken.

Der dritte Überfall war jener auf einen Zug Ende November, der die Post ins Val-de-Travers bringen sollte. Ein Mitglied der Bande zog in der Nähe eines Tunnels die Notbremse, während ein Komplize im Wald wartete – anschliessend flüchteten sie mit Uhren und Schmuck aus den Postsäcken. Gleich am nächsten Tag erbeuteten sie beim Überfall auf ein Postamt in Hauterive 100 000 Franken. Auch 1979 machten die Banditen weiter: Erst erbeuteten sie bei einem Banküberfall in Belfaux 300 000 Franken, dann stürmten sie am Weihnachtsabend die Post von Neuchâtel. Beute: 700 000 Franken. Mit einer geliehenen Motorjacht entkamen sie über den See.

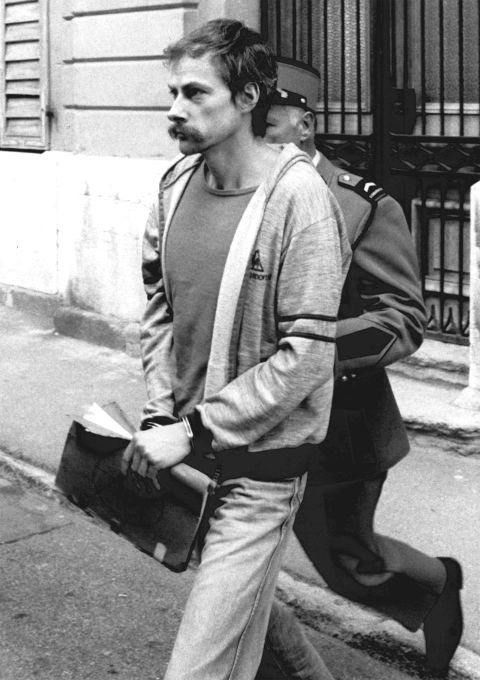

Zwischendurch wurde Jacques Fasel immer wieder gefasst, insgesamt drei Mal brach er aus dem Gefängnis aus. 1981 wurde er in Abwesenheit zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Im März 1982 nahm ihn die Polizei nach einer Schiesserei in Paris fest, anschliessend lieferten ihn die Behörden in die Schweiz aus.

1985 mündete eine neue Verhandlung in zwölf Jahren Haft. Doch auch diesmal hielt Fasel es nicht lange im Gefängnis aus: 1988 entkam er erneut, wurde wieder in Frankreich festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert, das Asylgesuch, das er im Nachbarland gestellt hatte, abgelehnt. Im August 1991 wurde er in die Halbfreiheit entlassen.

Frage: Wie sind Sie bei Ihren Überfällen vorgegangen?

Antwort: Unsere Kerngruppe bestand aus vier Personen mit vielen Sympathisant:innen um uns herum. Diese Leute mieteten Wohnungen, die wir dann als Verstecke nutzten, oder Garagen für die Autos, die wir gestohlen hatten. Das waren die Grundlagen für unsere illegalen Aktionen. Wir selbst begannen zunächst damit, Waffen aus Läden oder bei Privatleuten zu stehlen, Möbel für unsere Wohnungen und Werkzeuge, um unsere Autos zu reparieren oder Nummernschilder auszutauschen. Ich bin auch bei der Passbehörde in Genf eingebrochen, wo wir Ausweise mitnahmen, um gefälschte Papiere herzustellen. Wir kamen also nicht aus dem Gefängnis und gingen direkt zum Raubüberfall über. Die Vorbereitungszeit dauerte etwa sechs Monate.

Frage: Das klingt, als sei alles ziemlich einfach gewesen.

Antwort: Technisch gesehen war es einfacher als heute, es gab weniger elektronische Überwachung. Wir hatten ein Ideal, glaubten an die perfekte Stunde, an den grossen Abend, also hatten wir keine Angst, das war das Wichtigste. Ich persönlich fühlte mich, als wäre ich ein Krieger auf dem Weg in den Kampf. Mit dieser Einstellung legitimierte ich mein Tun.

Frage: Was hatten Sie für politische oder theoretische Referenzen?

Antwort: Daniel war mehr Theoretiker als ich. Er hatte Che Guevara, Fidel Castro und Jean Ziegler gelesen – für ihn war es sozial legitim, Geld zu nehmen, um es an antikapitalistische Strukturen zu verteilen. Ich selbst hatte eine volkstümlichere, weniger intellektuelle Erfahrung: Meine Bezüge waren Anarchosyndikalist:innen, italienische und spanische Kommunist:innen. Sie verübten Überfälle, um Streiks von Arbeiter:innen zu finanzieren und ihren Familien Essen zu bezahlen.

Zwölf Jahre Haft: Jacques Fasel wird im Oktober 1985 in Fribourg von einem Polizisten zu seinem Prozess geführt. Foto: Alain Wicht, «La Liberté»

Zwölf Jahre Haft: Jacques Fasel wird im Oktober 1985 in Fribourg von einem Polizisten zu seinem Prozess geführt. Foto: Alain Wicht, «La Liberté»

Frage: Was haben Sie mit dem erbeuteten Geld gemacht?

Antwort: Ich unterstützte die Anti-AKW-Bewegung, die Antigefängnisbewegung und kleinere Projekte wie unabhängige Radios und eine Theatergruppe. Daniel finanzierte etwa Projekte im Kanton Neuenburg. Zudem wollten wir dabei helfen, autonome Räume zu schaffen.

Frage: Wieso sind solche Räume wichtig?

Antwort: Weil es kollektive Räume sind, Werkstätten, um Ideen und Werkzeuge auszutauschen, sich gegenseitig die Angst zu nehmen.

Frage: Sie bezeichneten Ihre Taten in der Vergangenheit oft als «revolutionär» – waren sie das wirklich, oder hatten Sie einfach Spass am Banditentum?

Antwort: Die zwei Dinge sind miteinander verflochten. Wir hatten Freude daran, in den sozialen Krieg zu ziehen. Der Begriff «revolutionär» war angemessen, weil wir glaubten, die Revolution würde zu unseren Lebzeiten stattfinden. Heute scheint mir die Bezeichnung weniger geeignet. Ich glaube, dass der soziale Kampf mehr eine tägliche Praxis in den Gefängnissen, Städten und Dörfern ist, auf dem Land, mit den Bauern, den Arbeiterinnen … eine tägliche Praxis mit Siegen und Niederlagen. Ich glaube nicht mehr an eine Revolution im klassischen Sinn.

Frage: Die siebziger Jahre waren eine Zeit, in der überall auf der Welt militante linke Gruppen aktiv waren. Müssen die Aktionen Ihrer Bande auch in diesem Kontext verstanden werden?

Antwort: Der Einfluss der RAF und der Roten Brigaden war sicher wichtig, aber auch jener der Prima Linea, einer weniger stalinistischen Gruppe in Italien. In Europa waren vor allem bewaffnete Stadtguerillas tätig, die meisten entstanden aus sozialen Bewegungen heraus, ihre Mitglieder waren Gewerkschafterinnen, Studenten oder Arbeiter:innen. Daniel, ich und unsere Freund:innen hingegen kamen nicht aus einer Volksbewegung, sondern aus der unteren Mittelschicht. Zu anderen sozialen Bewegungen in der Schweiz wie jener um Kaiseraugst, den Feministinnen und den Antimilitarist:innen hatten wir gar nicht oder nur punktuell Kontakt – eigentlich waren wir isoliert: wie Pilze, die an einem Ort wachsen, an dem es eigentlich keine Pilze gibt.

Jahrelang hat sich kaum jemand für Jacques Fasels Geschichte interessiert. Ändern könnte das ein Dokumentarfilm, der derzeit in den Westschweizer Kinos läuft. In «Autour du feu» der Genfer Regisseurinnen Laura Cazador und Amanda Cortés sitzen Jacques Fasel und Daniel Bloch eine Nacht lang mit drei jungen Aktivistinnen aus der Klimabewegung und antirassistischen Kollektiven um ein Lagerfeuer im Wald – und sprechen über Formen des Widerstands und der Repression im Lauf der Zeit. Zur Sprache kommen dabei Gemeinsamkeiten wie die Ablehnung des kapitalistischen Systems, aber auch Unterschiede, insbesondere im Verhältnis zu Gewalt.

Bei einigen Vorführungen von «Autour du feu» stellte sich Fasel den Fragen des Publikums. Es sei ihnen wichtig gewesen, nicht nur ihre eigene Geschichte darzustellen, sondern auch die Kämpfe junger Aktivist:innen sichtbar zu machen, sagte er etwa in Fribourg. «Die kollektiven Mittel der Jungen sind pazifistischer, friedlicher, unsere waren gewalttätiger.»

Frage: Hat sich Ihre Haltung zur Anwendung von Gewalt über die Jahre verändert?

Antwort: Mein Standpunkt hat sich nicht sehr verändert: Wenn Gewalt notwendig ist, darf man sie anwenden. Ist sie nicht notwendig, soll man sie auch nicht anwenden.

Frage: Wann ist Gewalt denn notwendig?

Antwort: In Konfliktsituationen mit Autoritäten wie der Polizei. Oder wenn wir eine Waffenschmiede überfallen und den Schmied ausser Gefecht setzen müssen. Dabei geht es darum, an die Waffen zu kommen, und nicht darum, uns selbst zu gefallen oder ihm zu schaden.

Frage: Im Film schienen Sie und Bloch unterschiedliche Positionen zu haben …

Antwort: Für mich ging es bei der Anwendung von Gewalt darum, Geld zu erbeuten, um Strukturen und unser Leben im Untergrund zu finanzieren. Ansonsten sehe ich keinen Grund für Gewalt. Daniel dagegen fände es gerechtfertigt, eine Person wie Hitler zu töten, wenn man dadurch Menschenleben retten kann. Vielleicht habe ich eine andere Sicht auf das menschliche Leben als er. Ich glaube nicht, dass der Tyrannenmord die Lösung ist. Wir alle sind ersetzbar.

Frage: Bei einem Ihrer Überfälle wurde ein Sicherheitsmann erschossen. Wie gehen Sie damit um, dass Ihre Aktionen ein unschuldiges Opfer gefordert haben?

Antwort: Ich kann nicht leugnen, dass ich katholische Wurzeln habe – die bleiben, auch wenn ich nicht an Gott glaube. Ich habe mein Gewissen damals also schnell entlastet, indem ich das, was da passiert ist, bedauerte. Und jetzt kann ich nicht mehr tun als das, es sind schliesslich fünfzig Jahre vergangen. Ja, Menschen haben wegen uns gelitten.

Frage: Im Film sagen die jungen Aktivistinnen, es sei heute schwieriger, sich aktivistisch zu betätigen, die Repression sei stärker geworden, die technischen Mittel zur Überwachung ausgeklügelter …

Antwort: Ja, so ist die Realität. Aber das ist kein Argument dafür, untätig zu bleiben. Die jungen Leute von heute sind mit der Technologie in der Hand geboren worden, mit den Computern, den Handys, dem Internet. Das sind Werkzeuge, mit denen sie vertraut sind. Und wenn man ein Werkzeug kennt, kann man es auch auf eine revolutionäre Art und Weise nutzen.

Frage: Sollten Aktivist:innen die Technologie mehr für die eigenen Ziele nutzen?

Antwort: Das machen sie ja schon. Unter den Militanten gibt es viele kompetente Leute, die wissen, wie man einen TGV sabotiert, wissen, was zu tun ist, wo es zu tun ist und wann es zu tun ist. Wir verfügten damals nicht über die entsprechenden Kompetenzen. Und jetzt bin ich dazu nicht in der Lage, weil ich die entsprechenden technologischen Werkzeuge nicht kenne. Mein Freund Marco Camenisch oder andere in meinem Alter sagen, die heutige Technologie, die Digitalisierung, die KI seien diabolisch: Werkzeuge, um uns zu versklaven und zu beherrschen.

Frage: Und was denken Sie?

Antwort: Technologie ist wie ein Messer. Was konnten die Arbeiter:innen mit dem Messer tun, als sie es erfunden hatten? Brot schneiden, um es zu teilen – oder den Nachbarn töten, weil er ihnen wehgetan hat. Wenn man so will, ist es mit der Technologie ähnlich.

Frage: Der Gegensatz zur Technologie ist die Natur, genauer der Wald. Sie zogen sich nach Ihren Taten immer wieder in den Wald zurück, um sich zu verstecken. Auch die jungen Aktivistinnen nutzen ihn, um sich zu verbarrikadieren. Ist der Wald, vom Schweizer Staat bestens geschützt, weiterhin eine gute Basis für revolutionäre Umtriebe?

Antwort: Klar, der Wald, die Berge sind sehr nützlich, auch in der Schweiz. Für ein paar Stunden, eine Nacht, um Zuflucht zu suchen, dann muss man weiterziehen. Strategisch gesehen ist es heute natürlich schwieriger, in den Wald zu flüchten. Der Staat hat Mittel, um einen schnell aufzuspüren. Aber die Polizei braucht immer noch viel länger, um sich zu organisieren und in den Wald zu gehen, das dauert eine Weile – in den Städten haben sie überall Kameras, die Sicht, die Ohren.

Frage: Wenn wir schon von Technologie und Überwachung sprechen: Sie sind ja mehrfach aus dem Gefängnis ausgebrochen. Glauben Sie, dass das heute noch möglich wäre?

Antwort: Natürlich, es kommt auch heute manchmal noch zu Ausbrüchen.

Frage: Wie einfach war es damals?

Antwort: Es war sicher leichter. Die Gefängnispopulation bestand damals aus Dieben und Gangstern, die keine Angst hatten und fliehen wollten. Das Gefängnissystem war zwar hart, aber es gab keine Erpressung durch Bewährungsauflagen, Psychologen und Erzieherinnen, die dir sagen, du bekommst Urlaub oder kannst schneller raus, wenn du ein netter Häftling bist. Wir hatten damals kein Recht auf Urlaub. Wir sollten zehn, fünfzehn Jahre im Gefängnis absitzen, also war Flucht wünschenswert – und legitim. Heute sind ganz andere Leute in den Gefängnissen: Dealer, Drogenabhängige, arme Menschen, Ausländer:innen ohne Papiere. Sie haben nicht die Mittel, um zu fliehen, keine Freund:innen in der Nähe wie wir damals.

Frage: Sie haben im Gefängnis einen Gefangenenverband gegründet. Wie muss man sich das vorstellen?

Antwort: Ja, den Verein zur Verteidigung der Gefangenen in der Schweiz. Ich und zwei, drei Freunde sagten uns: Wir wollen das Gefängnis ein bisschen reformieren, Sexualbesuche erlaubt bekommen, mehr Gemeinschaftsleben haben – unsere Bedingungen verbessern also. Und dann eines Tages das Gefängnis zerstören. Wir sahen es als Prozess an, nicht als sofortige Revolution.

Frage: Wie hat die Zeit im Gefängnis Sie geprägt?

Antwort: Psychologisch gesehen?

Frage: Und politisch.

Antwort: Das Gefängnis hat mich gestärkt. Als ich inhaftiert wurde, fühlte ich mich nicht schuldig. Ich war im Gefängnis, weil ich eine Schlacht verloren hatte. Ich war wie ein Guerillakämpfer: Das Erste, woran ich im Gefängnis dachte, war, zu fliehen. Und dann, als ich nicht mehr ausbrechen konnte, beschloss ich, im Gefängnis zu kämpfen. Es ist wie jedes andere soziale Terrain. Der Kampf geht weiter. Überall.

Frage: Ist das auch das Plädoyer des Films, an dessen Konzeption Sie beteiligt waren: die unterschiedlichen Anliegen zu verbinden, sich auf das Gemeinsame zu besinnen im Kampf gegen den Kapitalismus?

Antwort: Ja, letztlich schon. Ursprünglich war die Idee, im Kontext der siebziger Jahre über unsere Geschichte zu sprechen. Aber schnell waren die Regisseurinnen, Daniel und ich uns einig, dass ein Film über uns sinnlos wäre: Das hätte eine Art Museumsfilm ergeben. Jemand kam dann auf die Idee, junge Aktivistinnen zu beteiligen.

Frage: Was war die wichtigste Einsicht beim Gespräch mit den Jüngeren?

Antwort: Ich habe von ihren Schwierigkeiten, ihren Leidenschaften und ihrem Engagement erfahren. Aber ich habe auch ihre Zweifel, ihre Angst gespürt, vor allem, als sie sagten, sie würden aus Angst vor Repression Masken tragen, obwohl sie noch keine Delikte begangen hätten.

Frage: An einer Stelle im Film ziehen Sie ernüchtert Bilanz: «Unsere Aktionen haben nicht viel bewirkt. Ich würde heute keine Banken mehr überfallen, das Geld scheint mir weniger wichtig für eine Revolution, als ich dachte.» Vorhin sagten Sie aber, Sie glauben nicht mehr an die Revolution.

Antwort: Ich meinte nur, ich glaube nicht mehr daran, dass übermorgen der grosse Abend kommt. Stattdessen ist die Revolution ein Prozess. Zur Frage des Geldes meinte ein Typ von Extinction Rebellion bei einer Vorführung in Genf, ich hätte mich geirrt. Sie würden für ihre Aktion oft Geldstrafen bekommen – Geld sei also durchaus wichtig. Sicher hat er recht. Auf der anderen Seite: Wenn sie eine Geldstrafe bekommen und die nicht zahlen, kommen sie ins Gefängnis.

Frage: Die Aktivistinnen sprechen von der Angst vor Isolation und davor, von der Gruppe getrennt zu werden.

Antwort: Wenn man wegen einer Geldstrafe im Gefängnis sitzt, wird man nicht von der Gruppe getrennt. Aber ich habe nicht das Recht, sie zu belehren.

Frage: Wie sieht Ihre Vision von Widerstand, revolutionärer Tätigkeit heute aus?

Antwort: Es gibt in Europa jede Menge Sabotageakte. Mit dieser Form des Widerstands stimme ich überein – aber auch mit Besetzungen, wo Menschen zusammenkommen, gemeinsam essen, arbeiten, Erfahrungen austauschen und es schaffen, ohne Autorität oder mit einem Minimum davon zu leben. Aber ich habe auch den Eindruck, dass viele Aktivist:innen in einem Loyalitätskonflikt stecken.

Frage: Wie meinen Sie das?

Antwort: Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Jahrelang haben katholische Pfarrer Kinder missbraucht. Die Eltern zeigten sie oft nicht an, glaubten ihren eigenen Kindern nicht. Warum? Weil sie eher der heiligen Kirche glaubten: der höchsten Autorität. Heute ist der Mechanismus ähnlich: Wir müssen arbeiten, Wohnungen bezahlen, konsumieren. Wir sind nicht einverstanden. Wir sind antikapitalistisch, feministisch, für die Erde, für das Klima. Aber wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und wir trauen uns nicht, etwas zu tun. Es ist, als hätten wir einen Loyalitätskonflikt mit der Autorität, die an die Stelle der Kirche getreten ist. Das schadet uns. Ich bewundere jene, die diesen Konflikt überwunden haben. Wir sind uns selbst, der Erde und den Tieren gegenüber loyal, das ist in Ordnung. Aber dieses Gefühl der Identifikation mit der Macht muss beseitigt werden.

Frage: «Wer mich liebt, folgt mir, in den Altersheimen wird es krachen», schreiben Sie in Ihrem Buch. Ist das Ihre Zukunftsvorstellung: agitieren im Altersheim?

Antwort: Da ich ein gewisses Alter habe und bald ein alter Aktivist im Museum bin, denke ich mir, dass wir in den Altersheimen ein Chaos anrichten werden. Was mir wirklich wichtig ist: die Sache mit der Angst. Wenn wir isoliert sind, haben wir mehr Angst, als wenn wir zusammen sind. Wenn hundert Personen in Zürich oder Genf entscheiden, keine Miete mehr zu zahlen, kommen vielleicht noch woanders hundert Leute dazu und dann noch an weiteren Orten. Zusammen können wir etwas erreichen.